Das Kressgrabenlehen – erstmals urkundlich im Jahr 1454 als „Krezgraben“ erwähnt ist ein historisch gewachsener Hofname, der tief in der Geschichte von Schönau am Königssee verwurzelt ist. Sein Klang verbindet Landschaft, Natur und Jahrhunderte alte Rechtsformen zu einem einzigartigen Stück regionaler Identität.

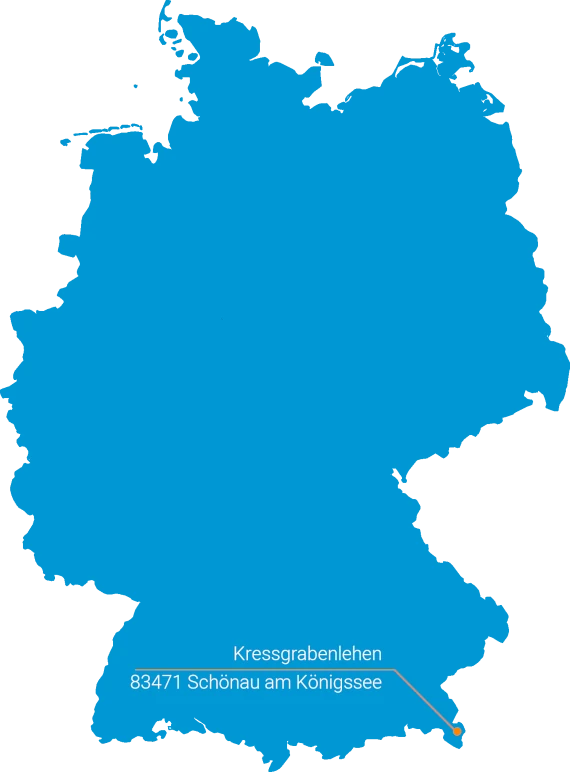

Das Kressgrabenlehen in Schönau am Königssee

Majestätisch erhebt sich der „König“ Watzmann mit seinen 2713 Metern über das Berchtesgadener Land und seine fünf Nationalparkgemeinden. Das Panorama aus markanten Gipfeln, grünen Tälern und glasklaren Bergseen ist ein wahrer Schatz der Natur.

Schönau am Königssee liegt im Landkreis Berchtesgadener Land und ist Teil der hochalpinen Region im Süden des Landkreises. Gemeinsam mit den Nachbargemeinden Berchtesgaden, Bischofswiesen, Marktschellenberg und Ramsau bei Berchtesgaden befindet sich der Ort im Berchtesgadener Talkessel – nahezu vollständig umgeben von den mächtigen Berchtesgadener Alpen.

Im Westen grenzt die Gemeinde an das Tal der Ramsau, im Norden an den Markt Berchtesgaden. Im Osten und Süden ragen die Gebirgsstöcke des Hohen Göll, des Hagengebirges und des Steinernen Meeres auf. Sie bilden gleichzeitig die Grenze zum österreichischen Salzburger Land.

Am nördlichen Ufer des smaragdgrünen Königssees entspringt die Königsseer Ache, deren Lauf durch ein Stauwehr reguliert wird. Sie fließt Richtung Berchtesgaden, wo sie sich mit der Ramsauer Ache vereint – ab hier trägt sie den Namen Berchtesgadener Ache.

Ein Ort, der zu jeder Jahreszeit seine Besucher verzaubert – und der ideale Ausgangspunkt für unvergessliche Erlebnisse in den Alpen. Jetzt entdecken »

Gerade im Berchtesgadener Land sind solche überlieferten Hofnamen ein wichtiger Teil der regionalen Identität. Sie spiegeln nicht nur die Eigentums- und Nutzungsverhältnisse vergangener Jahrhunderte wider, sondern verbinden diese mit der charakteristischen Landschaft. So steht der Name Kressgrabenlehen für ein einst als Lehen vergebenes Anwesen an einem kleinen, kressebewachsenen Wasserlauf – ein Name, der bis heute von Geschichte, Natur und Tradition erzählt.

Das Kressgrabenlehen – erstmals urkundlich im Jahr 1454 als „Krezgraben“ erwähnt ist ein historisch gewachsener Hofname, der tief in der Geschichte von Schönau am Königssee verwurzelt ist. Sein Klang verbindet Landschaft, Natur und Jahrhunderte alte Rechtsformen zu einem einzigartigen Stück regionaler Identität.

- Der erste Bestandteil, „Kressgraben“, ist ein klassischer Flurname:

„Krezgraben“ wird erstmals 1454 erwähnt, aber die Herkunft / Bedeutung des Namens „Krez“ ist nicht hinreichend klar. „Krez“ ist historisch bezeugt – im Mittelniederdeutschen als krez(e) im Sinn von Metall- bzw. Silberabfall, im Frühneuhochdeutschen als Bezeichnung für Rückstände am Schmelztiegel. Möglich ist auch eine Herleitung von „Kretze“ (Tragkorb) und damit verbunden ein indirekter Berufsname für Korbmacher, -flechter oder Händler; im Bayerischen Alpenvorland findet sich bis heute der Begriff „Gräz“ für eine Rückentrage. Wahrscheinlich ist zudem eine spätere Umdeutung von „Krez“ zu „Kreuz“: Im Grimm’schen Wörterbuch sind die Varianten „cruz, crütz, krecz, krez“ ausdrücklich zum Stichwort „Kreuz“ verzeichnet. - Der zweite Bestandteil, „Lehen“, führt in die Welt des Mittelalters:

Historisch bezeichnete ein Lehen ein Gut – etwa Land, Gebäude oder Rechte –, das ein Lehnsherr einem Vasallen zur Nutzung überließ. Es blieb Eigentum des Lehnsherrn, wurde jedoch erblich oder auf Lebenszeit vergeben und war mit klaren Pflichten wie Diensten oder Abgaben verbunden. Dieses Lehnswesen prägte das gesamte Feudalzeitalter und hinterließ nicht nur in Urkunden, sondern auch in der Landschaft seine Spuren.

Heute ist das Kressgrabenlehen nicht mehr Teil eines mittelalterlichen Lehnswesens, sondern ein Ort gelebter Gastfreundschaft. Wo einst Landwirtschaft den Alltag bestimmte, erwarten Urlauber und Feriengäste heute zwei moderne Ferienwohnungen in Schönau am Königssee – stilvoll eingerichtet, mit alpinem Charme und allen Annehmlichkeiten für einen erholsamen Aufenthalt.

Betrieben wird das Kressgrabenlehen von Hilde Gerg, Olympiasiegerin im Ski Alpin, und ihrer Familie. Die enge Verbundenheit zur Region und die Leidenschaft für echte bayerische Gastlichkeit machen den Aufenthalt hier zu etwas Besonderem. Gäste genießen die ruhige Lage, den Blick auf die Berchtesgadener Alpen und die unmittelbare Nähe zum Königssee – einem der schönsten Bergseen Deutschlands und Herzstück des Nationalparks Berchtesgaden.

Kressgrabenlehen – Vom Erbrechtsbrief zum Privateigentum

Im Jahr 1377 stand die Fürstpropstei Berchtesgaden vor großen finanziellen Herausforderungen. Der neu ins Amt gekommene Stiftspropst Ulrich I. Wulp reagierte darauf mit einem wegweisenden Schritt: Am 11. Februar 1377 erließ er den Allgemeinen Landbrief, der nur wenige Tage später, am 22. Februar, vom Salzburger Erzbischof Pilgrim II. von Puchheim bestätigt wurde.

- Einführung des Erbrechts

Dieser Landbrief, der als eine Art Landesverfassung für das Stiftsgebiet galt, führte erstmals das Erbrecht für die bisher leibeigenen Bauern ein. Er ermöglichte es ihnen, ihre vom Stift gehaltenen Lehen – also landwirtschaftliche Güter oder Nutzungsrechte – gegen eine festgelegte Ablösesumme zu kaufen und ohne Zustimmung des Stiftes an ihre Nachkommen zu vererben. Damit war auch festgelegt, dass die Bauern nicht mehr willkürlich von ihren Höfen vertrieben werden konnten.Für jede Erbrechtsverleihung stellte das Stift eine Urkunde aus, in der Kaufpreis, Frondienste und Abgaben detailliert festgehalten wurden. Neben der Verpflichtung zu landwirtschaftlicher Arbeit mussten die Bauern Arbeits- und Wachdienste an den Grenzen leisten und sich im Bedarfsfall zur Landesverteidigung bereithalten.

Der Landbrief brachte nicht nur dem Stift durch die Ablösezahlungen erhebliche Einnahmen, sondern auch den Bauern eine nie dagewesene Sicherheit. Erstmals wurden sie namentlich in einer offiziellen Urkunde erwähnt, was eine frühe Form der Anerkennung ihrer persönlichen und wirtschaftlichen Identität darstellte.

Trotzdem blieb das Stift formal Eigentümer der Lehen – doch die neuen Rechte führten dazu, dass sich viele Bauern zunehmend als faktische Eigentümer fühlten. Über Jahrhunderte blieb diese Regelung weitgehend bestehen. Erst im Jahr 1600 kam es zu einer größeren Änderung, als die bis dahin üblichen Naturalabgaben in Geldzahlungen umgewandelt wurden.

- Vom Erbrechtsbrief zum Privateigentum

Nach der Auflösung des Stifts im Jahr 1803, das über 700 Jahre politisch selbstständig gewesen war, fiel das Gebiet 1810 an das Königreich Bayern. Mit dieser Neuordnung ging das Eigentum an den Lehen auf den Staat über. Zwar erhielten die Bauern 1807 ihre persönliche Freiheit und waren nicht länger Leibeigene, dennoch blieben ihre Rechte stark eingeschränkt – selbst Heirat oder Wohnsitzwechsel waren ohne Zustimmung der anderen Bauern nicht möglich.Eine entscheidende Wende brachte das Grundlastenablösungsgesetz von 1848 unter König Max II.. Es erlaubte den Bauern, ihre bestehenden Abgaben durch eine einmalige Zahlung abzulösen und damit vollwertige Eigentümer ihrer Ländereien zu werden.

Diese Entwicklung dauerte allerdings oft mehrere Jahrzehnte. Zwischen 1848 und 1891 konnten die meisten Bauern ihre Lehen endgültig erwerben – entweder durch Erbrecht oder durch den Ablösekauf des Grundobereigentums vom Staat. Parallel dazu wurde das Steuersystem reformiert: Anstelle alter Abgaberegeln trat ein flächenbasiertes Grundbuchsystem, das die Besteuerung modernisierte und langfristig vereinheitlichte.

Mit dem Allgemeinen Landbrief von 1377 begann ein über Jahrhunderte andauernder Prozess, der die Bauern von leibeigenen Untertanen zu selbstständigen Eigentümern machte. Der Weg vom Erbrechtsbrief zum Privateigentum spiegelt nicht nur den gesellschaftlichen und rechtlichen Wandel im Berchtesgadener Land wider, sondern auch die Anpassung an moderne Eigentums- und Verwaltungssysteme – ein Wandel, der bis heute die ländliche Struktur der Region prägt.

Bewohner- und Eigentümerverzeichnis Kressgraben

Historische Auflistung der bekannten Bewohner und Eigentümer des Kressgrabenlehens im Zeitraum von 1454 bis 1903.

| Zeitraum | Name | Anmerkung |

|---|---|---|

| 1454 | Pfanholtz Michel | vom Krezgraben |

| 1455–1456 | Fürst Cristan | vom Krezgraben |

| 1457–1459 | Weber Hans | vom Krezgraben |

| 1461–1467 | Pfanholtz Michl | im Khreßgraben |

| 1468–1469 | Ulruch | im Khreßgraben |

| 1470 | Schuester Martin | im Chresgraben |

| 1491–1495 | Barbara | im Kresgraben |

| 1496–1499 | Wollschlacher Cristan | im Kresgraben |

| 1520–1540 | Pfingstl Benedict | im Kresgraben |

| 1541–1550 | Pfingstl Sebastian | im Kresgraben |

| 1551 | Pfingstl Baltasahr | im Kresgraben |

| 1552–1560 | Pfingstl Sebastian | im Kresgraben |

| 1561–1581 | Prantner Erhard | im Kresgraben |

| 1582–1585 | Prantner Erhard | im Kresgraben |

| 1586–1598 | Prantner Georg | im Kresgraben |

| 1599–1621 | Prantner Hanns | im Kresgraben |

| 1622 | Pranntnerin Anna & Zechmeister Abraham | am Kresgraben |

| 1623–1624 | Pranntner Moysi | am Kresgraben |

| 1627–1628 | Pranntner Hanns | am Kresgraben |

| 1629–1636 | Schluder Michael | am Kresgraben |

| 1670–1698 | Gräßl Josef | am Kresgraben |

| 1830–1834 | Gräßl Josef | Kreßgraben |

| 1845–1858 | Graßl Josef | Kreßgraben |

| 1858–1877 | Graßl Josef | Kresgraben |

| 1877–1895 | Graßl Johann | Kresgraben |

| 1901–1903 | Graßl Johann | Kreßgraben |

| 1904–1942 | Graßl Wolfgang | Kreßgraben |

| 1942–1978 | Graßl Wolfgang & Walburga Graßl (geb. Hasenknopf) | Kreßgraben |

| 1978–2006 | Wolfgang Graßl & Vevi Graßl (geb. Irlinger) | Kreßgraben |

| 2006–2015 | Wolfgang Graßl († 2010) & Hilde Graßl (geb. Gerg) | Kreßgraben |

| 2015– | Hilde Graßl -Hirschbiel & Marcus Hirschbiel | Kreßgraben |

Das Kressgrabenlehen heute

Die Altbauern Vevi und Wolfgang Graßl übernahmen 1978 das Kressgrabenlehen von Wolfgangs Vater. Zu diesem Zeitpunkt waren bereits vier ihrer fünf Kinder geboren. Im Sommer vermietete Vevi Pensionszimmer mit Frühstück für bis zu zehn Personen – sie umsorgte ihre Gäste liebevoll mit Köstlichkeiten aus der Region und beantwortete geduldig Fragen zu Wanderungen im schönen Berchtesgadener Land.

Wofal arbeitete als Bergmann im Salzbergwerk Berchtesgaden. Am Hof hielt er bis 1984 Milchkühe, anschließend – von 1984 bis 2006 – Jungvieh. Zudem pflegte er den dazugehörigen Wald, eine Arbeit, die er von seinem Vater gelernt hatte, der Holzknecht war. Im Sommer wurde natürlich Heu für die Tiere gemacht – bei der Hanglage bedeutete das stets viel Handarbeit.

2006 übernahm Sohn Wolfgang den Hof und errichtete gemeinsam mit seiner Ehefrau Hilde das Wohnhaus des Kressgrabenlehens neu. Das alte Haus war rund 450 Jahre alt und hatte dem Senior mancherorts bereits „künstlerische“ Reparaturen abverlangt, damit die Wände wieder stabil wurden. Selbst Waschmaschine und Trockner gleichzeitig zu betreiben, brachte die elektrische Anlage an ihre Grenzen – eine umfassende Renovierung war unerlässlich und führte schließlich zum Ersatzbau.

Dabei wurde bewusst darauf geachtet, den äußeren „Look“ des neuen Wohnhauses bewusst an das Erscheinungsbild des alten anzuknüpfen..

Im Inneren sind aus den Pensionszimmern inzwischen Ferienwohnungen geworden – doch Gastfreundschaft und der persönliche Kontakt zu den Gästen stehen für die Gastgeber, Hilde Graßl-Hirschbiel & Marcus Hirschbiel, weiterhin an erster Stelle. Dank der einmaligen Lage des Kressgrabenlehens genießen die Gäste der Ferienwohnungen Kressgrabenlehen den wunderbaren, unvergleichlichen Blick auf den Watzmann. Die Ruhe am Fuße des Jenners schenkt erholsame Nächte, und schon am Morgen lässt sich das Frühstück in besonderer Atmosphäre genießen.

Geschichten, Sagen und Legenden rund um das Kressgrabenlehen

Oftmals in unmittelbarem Bezug zum Kressgrabenlehen und rund um den smaragdgrünen Königssee mit den schroffen Gipfel des Berchtesgadener Landes ranken sich seit Jahrhunderten zahlreiche Sagen und Legenden. Die imposante Naturkulisse, mit steilen Felswänden, tiefen Wäldern und geheimnisvollen Almen, hat die Fantasie der Menschen schon immer beflügelt. Und dann sind da noch die tragischen Ereignisse selbst – jede Geschichte trägt ein Stück regionaler Identität in sich.

- Tragödie am Brandkopf 1855

Im 19. Jahrhundert waren Wilderer im Berchtesgadener Land keine zwielichtigen Gestalten, sondern oft respektierte Burschen. Doch ihre Jagdleidenschaft brachte nicht selten Gefängnisstrafen oder sogar den Tod. Eine der bekanntesten Geschichten erzählt vom 28-jährigen Anton Grassl vom Kressgrabenlehen. Im Oktober 1855 wurde er am Fuß des Brandkopfes, nahe dem Pechweinloch, tot aufgefunden – erschossen durch einen Schrotschuss in den Rücken. Wer den tödlichen Schuss abgab, blieb ungeklärt.„Anton Grassl, Bauernsohn vom Kressgraben, Königssee, ledig, 28 Jahre, starb infolge eines Schrotschusses in den Rücken im Wald laut Gerichtskommission am Abend zwischen 6 und 8 Uhr am 12.10.1855. Beerdigt am 15.10.1855 früh 8 Uhr von Pater Dominik vom Kloster.“

Gleich dreimal hat der Künstler Ludwig Eder das tragische Ende des 28-jährigen Wilderers Anton Grassl vom Kressgrabenlehen dargestellt. Eine der von ihm geschaffenen Marterltafeln befindet sich im Heimatmuseum Berchtesgaden, eine weitere übergab er den Eigentümern des Kressgrabenlehen. Die dritte steht an jener Stelle, an der Anton Grassl am Fuß des Brandkopfes – beim sogenannten Pechweinloch – am 12. Oktober 1855 tot aufgefunden wurde.

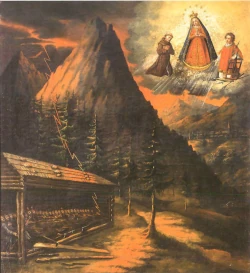

- Blitzeinschlag beim Bau der Königsbergklause

Eine Votivtafel im Franziskanerkloster von Berchtesgaden erinnert noch heute an das Unglück beim Bau der Königsbergklause: In einer stürmischen Nacht schlug dort der Blitz in die Schlafhütte der 27 Arbeiter ein und nahm drei von ihnen das Leben. Die Überlebenden dankten Gott und baten um Schutz für die Zukunft. Gestiftet wurde die Tafel im Namen der Kessler-Holzmeisterschaft – u. a. von Valentin Brandner (Boschengut), Josef Graßl am Kreßgraben und Josef Graßl am Klettnergut.

- Wallfahrerunglück am Königssee (1688)

Es war das größte Unglück, das den Königssee jemals heimgesucht hat. Am 23. August 1688 kenterte ein überfülltes Wallfahrtsboot kurz nach dem Abstoßen: 70 Menschen ertranken. Die Toten wurden in Berchtesgaden beim Franziskanerkloster Berchtesgaden mit der Franziskanerkirche (eigentlich: Unserer lieben Frau am Anger) bestattet. Als Unglücksort gilt heute der Bereich Reitl nahe St. Bartholomä – nicht die Falkensteiner Wand. Jahrtage und Gedenktafeln erinnern bis heute; 2000 wurde die Tafel mit korrekter Inschrift erneuert.

FAQ – Kressgrabenlehen (Schönau am Königssee)

Was ist das Kressgrabenlehen?

Das Kressgrabenlehen ist ein historischer Hof (mit Grund und Boden) in Schönau am Königssee, erstmals 1454 als „Krezgraben“ urkundlich erwähnt. Heute erwarten Sie hier zwei moderne Ferienwohnungen in ruhiger Lage mit Bergblick.

Wo befindet sich das Kressgrabenlehen – und wie lautet die Anschrift?

Aus dem früheren „Lehen“ ist zwischenzeitlich ein schönes Haus in traumhafter Hanglage geworden. Die Adresse: Richard-Voß-Straße 65, 83471 Schönau am Königssee. Das Kressgrabenlehen liegt am Fuß des Jenners, unweit des Königssees – mit Blick auf den Watzmann. Anfahrt & Wegbeschreibung.

Wer sind die Gastgeber?

Die Ferienwohnungen werden von Hilde Graßl-Hirschbiel (Hilde Gerg, Olympiasiegerin im Ski Alpin) und Marcus Hirschbiel betrieben – mit viel Verbundenheit zur Region und persönlicher Gastfreundschaft.

Warum heißt der Hof „Kressgrabenlehen?

„Kressgraben“ verweist auf einen kressebewachsenen Bach/Graben; „Lehen“ bezeichnet historisch ein vom Lehnsherrn vergebenes Nutz-Gut (Feudalrecht). Der Name verbindet Landschaft und Geschichte des Berchtesgadener Landes.

Wie alt ist das heutige Wohnhaus?

Das frühere, rund 450 Jahre alte Wohnhaus wurde 2006 ersetzt. Die äußere Anmutung wurde bewusst traditionell gehalten; innen entstanden moderne Ferienwohnungen.

Wie weit ist das Kressgrabenlehen von der Österreichischen Staatsgrenze entfernt?

In Richtung des „Hinteren Brandkopfs“ und in Luftlinie gemessen etwas mehr als 3,2 km

Stand: 11.09.2025